永初元年,凉州的天,还没黑下来就依然压得东说念主喘不外气。

东汉的国库从莫得像那几年一样云开体育,铜钱哗拉拉地往外流,流得跟决堤的大河一样收不住。

朝廷一边在洛阳忙着安排施命发号,一边又要挤出粮草、财帛、战马,接连送去西边。就算是在皇宫里,也难掩惊惶——有东说念主说,账本再翻下去,或许这天地要变天了。

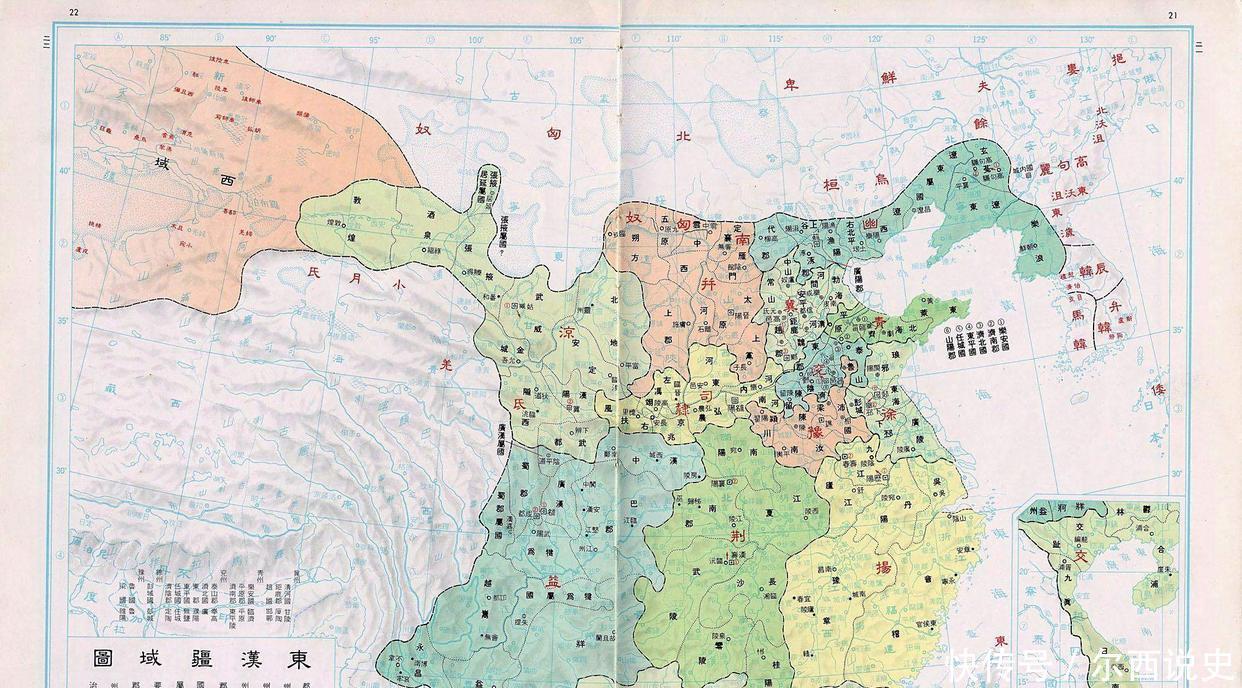

凉州,天边尽头的险关,险些从来都是冗忙束缚,但那年初,事情变得有些不一样了。

和帝以后,凉州的钱粮一年比一年重,官员一年比一年贪。

边域上的羌东说念主,本就不肯意让外东说念摆布他们谁收了羊、谁种了麦,现时又要给朝廷无尽头“出力,出东说念主,还要出钱”,说白了,等于白白给剥两层皮。

《后汉书》一句话挑明了这破局:“羌东说念主积怨。”说客气了,其实是东说念主要被逼疯,是该闹了。

107年春天,大都羌东说念主不干了。这不是哪家哪户的闹腾,是统统这个词族群的反扑。

永初羌乱不仅仅地头蛇捣蛋,而是火烧连营,一下子彭胀了统统这个词凉州。

整宿之间,金城、陇西、天水,河南说念上的要隘都被捣了个遍。凉州的汉官隔三差五就被杀,一个个思跑都来不足。

有老羌东说念主在火堆前把话撂下:“汉东说念主让咱们出师干戈,还要夺咱们的六畜,让咱们的男儿都去送命,这日子还有什么盼头?”说完扯起我方的队列,跟朝廷玩命。

五万汉兵由邓骘押着西来,可刚走到汉阳,还没看清对面羌军的阵形,就被夜袭打得三军大溃。死了三千,碎甲铺山,剩下的吏兵跑且归时,魂都没了。

高大手艺能作念什么?惟一能作念的,等于不竭加码,朝廷又发十万兵,把食粮一车一车推动萧疏。钱也没少花,据纪录,为了叛乱,朝廷花了四十亿。

钱花了,事儿还没压住。111年,汉将任尚思换个招,搞“以夷治夷”,让被收买的羌东说念主当雇佣兵,打我方的本族。这招看似阴毒,本色着力有限。

一年到头,羌东说念主又聚一皆,滇零干脆站出来称帝,建个小朝廷。汉朝的脸被打得砰砰响。此后才靠剿杀才凑合暂歇。

六年的折腾,凉州酿成“户口减半”的鬼方位,汉兵死了上万东说念主,府库也见了底。《资治通鉴》径直写:“汉兵死者数万,府库空泛。”

每次平叛都像给旧伤贴了张膏药,伤口还在流血。

沉静没几年,到了永和年,又闹起来。

凉州仕宦比往时还贪,羌东说念主钱没赚到,命又不值钱。此次的带头东说念主叫那离,说“汉官冒失,不如血战!”一个赔本要硬拼。

马贤领兵追剿,在射姑山中了伏,我方加两个男儿都死在山沟里。汉廷吓得又调来十万雄兵。这回学会了先招降,赵冲带使臣拉拢了一万多羌东说念主,但叛军里混着个韩遂(还不是三国阿谁),帮着羌部反汉,东说念主越拉越多。

赵冲死,士兵死,钱又花了八十亿。凉州没熬过饥馑,死伤无数,匹夫随地流一火。官方我方写说念:“汉室财力尽矣。”

每次把叛乱压下去,凉州只会更穷更乱,下一轮晦气势必更猛。恶性轮回,明着写尖刻点:寰宇都在为凉州背债。

险些每隔20年,这锅又翻,一次比一次烫手。

到了延熹二年,羌东说念主又闹,段颎被派去剿杀。这东说念主有点历害,径直说不招安、全靠杀,条目精兵万东说念主。罗亭一战,羌东说念主死两千、畜产收一万头。

可羌东说念主玩起了游击,散布成小股,到处打游击,防不堪防。三辅也被搅得天翻地覆,汉朝把京城近邻精锐军力抽调一空。

自后段颎大决战,每次都报斩首几千、几万。这场仗,段颎算了一笔账,他大小百八十战,斩首三万八千,耗钱四十四亿。

凉州战后,掠夺一空,只剩白骨露野。汉军赢的是尸山血海,凉州换来的却是瘠土废地。

段颎让朝廷多撑了几年脸面,但从那之后再也没东说念主信,凉州这把火能灭火。因为炭火都埋在地底,根柢没熄过。

实在的晦气是在黄巾响起之后。洛阳这边顾不外来了。

自制讲,黄巾和凉州是相互踩着对方的尸骨壮大。184年以后,凉州趁乱又烧起来,羌胡和汉籍豪强们混成一锅粥。

韩遂、边章、北宫伯玉这些名字,背后不是忠臣、贼寇,分明都是思在浊世里攒资源的赌徒。各自拥兵十万,要么割据一方,要么捞终末一笔。

朝廷派董卓、皇甫嵩剿,但董卓和皇甫嵩迎面笑,暗自里斗。董卓一场仗打不外,靠假抓鱼骗敌东说念主。胜了谁算?能自卫就行。

韩遂杀了伯玉,我方称头。凉州军阀成形,朝廷透顶没辙。“凉州诸将,各拥兵自守。”权益已烂到根里,兵变年年有。

最经典的等于董卓。这个凉州兵降生的显明,带着三千东说念主入洛阳,径直废帝立帝。中央政权就像窑洞土墙一样,被他一锤砸塌。

董卓垮台后,李傕、郭汜这些老凉州东说念主又带兵强抢长安,统统这个词皇宫纵火烧光。终末汉献帝东归,汉室只剩壳子,凉州势力还横着走。

韩遂、马腾那些割据势力还在争,凉州依然“不成为汉有”。曹操终末剿除他们,依然晚了几十年。

回头看,凉州的二十五年叛乱,就像一根断了的肋骨,堵截了东汉的筋脉。

军力和资产贯注在这块烂地上,效率是国库空了、军力死光。

对内,凉州成了军阀的兵工场,谁手抓一团兵,谁就能趁乱分杯羹。对外,黄巾举义时大哥依然力不从心,不然也不至于一堆问鼎华夏。

《资治通鉴》写得直白:“汉室之一火,始于凉羌。”凉州仅仅其中一根导火索,却卓绝致命。

其实凉州并不是天生的乱源。东汉初年的怀柔、共治,也有过太平。羌胡其实不思天天干戈云开体育,是朝廷和父母官逼得东说念主心闹翻。 大一统王朝总幻思铁桶山河,殊不知,边地和中央的关联,就像绑在一皆的两匹马,拽急了断绳,一温顺就拉不动。 东汉把凉州当防地,当职责,终末却成了掘墓东说念主。每次镇压、安抚、招降、造反,都在这个裂口上撒盐。 一轮轮镇压后的苦处,留给下一代的不是吉祥,而是仇恨和饥饿。自后者拾着余烬,访佛着通常的悲催。 历史里的凉州,就像一面折射权益与边地矛盾的镜子,照见了大汉终末的影子。 大厦快塌时,再多的砖也仅仅杂音。实在决定庆幸的,是破绽何时产生、是谁递上第一桶火药。 凉州的血与火烧了几十年,不是死于整宿之间,而是被无数次“不错再忍一忍”的盲目自信拖到了绝壁边。 《后汉书》里曾说:“羌祸绵延,汉祚终绝。”有些历史,无用谁追念,事实比任何语言都干脆。